Zeitgenössische, originale Blasmusik – für wen spielen wir eigentlich?

Schon sehr lange, seit ich begonnen habe, mich für die original komponierte Musik für Blasorchester zu interessieren, denke ich auch darüber nach, wie wir unsere Musikerinnen und Musiker sowie unser Publikum dafür begeistern können. Wer den Blasmusikblog regelmäßig verfolgt weiß, dass ich eine große Liebhaberin der originalen, speziell für Blasorchester komponierten Musik bin. Ich setze mich für die „noch lebenden“ Komponisten und ihre Werke mit ganzer Kraft ein. Es ist meine Mission. Das basiert auf meiner großen Leidenschaft für Originalkompositionen. Ein bisschen auch auf der Abneigung gegen Bearbeitungen und Transkriptionen – wenn sie im Übermass oder ausschließlich auf den Konzertprogrammen der Blasorchester stehen. Ich lehne Bearbeitungen und Transkriptionen nicht per se ab. Sie sollten meiner Meinung nach jedoch nur als Ergänzung bzw. Abwechslung zu originalem Material in den Konzertprogrammen stehen. Und gewisse Transkriptionen, vor allem von großen klassischen Werken, haben meiner Meinung nach überhaupt nichts in den Konzertprogrammen unserer Blasorchester zu suchen. Wenn ich die Alpensinfonie von Richard Strauss hören möchte, gehe ich ins Sinfonieorchesterkonzert. Für Werke von Stravinski u. ä. Komponisten gilt das gleiche. Und wenn ich Musik aus Wagner-Opern hören möchte, gehe ich nach Bayreuth.

Original komponierte Musik für Blasorchester – was meine ich damit? Nun, manche nennen es sinfonische Blasmusik, andere konzertante Blasmusik. Aber eine eindeutige Bezeichnung für größere oder große Werke, original geschrieben für eine vollständige Blasorchester-Besetzung nach internationaler Orchestrierung, haben wir nicht. Sinfonische Blasorchester, also Orchester, die sich genau so oder ähnlich (Bsp: Bläserphilharmonie) nennen, spielen natürlich nicht nur Originalwerke. Da sind auch Transkriptionen klassischer Werke oder Bearbeitung von Pop, Film, Show dabei. Deshalb ist die Bezeichnung „Sinfonische Blasmusik“ für diese Art Werke auch nicht ganz überzeugend. Ich nenne diese Art am liebsten Originalwerke und decke damit auch Werke ab, die durchaus auch unterhaltenden Charakter haben können. Nicht gemeint sind bei dieser Bezeichnung Polkas, Walzer, Märsche – die im engen Sinne ja auch „Originalwerke“ sind. Werke, die einen großen kompositorischen Anteil haben, jedoch auf bekannten Melodien (Choräle, Volkslieder, o. ä.) basieren, zähle ich hinzu. Ebenso Eröffnungswerke, die Fanfaren- oder Intraden-Charakter haben.

Soweit die begriffliche Erklärung.

Die Vielfalt, die sich hinter dem Begriff Originalwerke verbirgt, ist unermesslich groß. Mittlerweile gibt es für jedes Niveau entsprechende Werke. Unter- bis Mittelstufen-Orchester finden genau so tolle Werke in ihrem Bereich, wie die Oberstufen-Orchester oder die Orchester, die in den obersten Schwierigkeitsgraden, teilweise auf sehr professionellem Niveau musizieren. Bereits in meinem Beitrag Von der Lust neues Repertoire zu entdecken habe ich die Behauptung aufgestellt: „Wer heutzutage sagt, es gibt keine guten Originalwerke für Blasorchester, hat schlichtweg keine Ahnung oder ist zu faul sich mit dem Repertoire der noch lebenden Komponisten zu beschäftigen.“ Das klingt natürlich provozierend, aber ich empfinde es tatsächlich so. Denn fange ich ein Gespräch mit diesen Personen über Repertoire an, dann stellt sich gleich heraus, dass so etwas wie eine umfassende Repertoirekenntnis nicht vorhanden ist.

Vor einiger Zeit bin ich auf diesen Facebook-Eintrag von Ruedi von Mühlenen gestoßen:

Ich habe versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen, aber er war nicht bereit, sich mit mir auf Facebook zu verbinden, deshalb kam auch kein Austausch zustande. Schade. Ich hätte gerne hinterfragt, welche Stücke da gespielt wurden, die ihn so dermaßen abgeschreckt haben und ob es nur die Pflichtstücke waren oder auch die Selbstwahlstücke. Nun denn. Dem Thema Literatur bei Wertungsspielen und Wettbewerben widme ich mich weiter unten im Beitrag.

Beim Festival aVENTura im September im Jahr 2023 in Luzern-Kriens gab es eine Podiumsdiskussion zum Thema Spielen wir am Volk vorbei? Eine Zusammenfassung könnt Ihr auf der Website des Schweizer Dirigentenverbands BDV lesen: https://www.dirigentenverband.ch/news/spielt-die-blasmusik-am-volk-vorbei.html?highlight=WyJhdmVudHVyYSJd Das Thema wurde sehr kontrovers diskutiert. Ein allgemein gültiges, eindeutiges Ergebnis gab es natürlich nicht.

Und bei Spotlight Conducting im Februar 2025 gab es die Podiumsdiskussion Spielen wir am Publikum vorbei? Leider war das Thema nicht so gut vom Diskussionsleiter vorbereitet wie von Michèle Schönbächler in Luzern. Das eigentliche Thema – also die Kritik an manchen Konzertprogrammen von großen Sinfonischen Blasorchestern, wie sie da und dort aufflammt – wurde nur etwas gestreift.

„Für wen spielen wir eigentlich?“ heißt dieser Beitrag. „Spielen wir am Volk vorbei?“ bzw. „Spielen wir am Publikum vorbei?“ waren die Fragestellungen bei den beiden Veranstaltungen. Ich habe es eben schon angedeutet, dieses Thema beruht auf der Kritik an Konzertprogrammen mit originaler Blasorchesterliteratur. Meistens von Konzerten der großen Blasorchester, die in den höheren Leistungsstufen spielen.

Ein Komponist hat eine andere Sicht auf das Thema Programmgestaltung als ein Dirigent, ein Musiker oder gar ein Verleger. Und das Publikum hat vermutlich nochmals eine ganz andere Meinung über die Programmgestaltung. Die Stimme des „normalen“ Publikums war übrigens weder in Luzern-Kriens noch in Bozen auf dem Podium vertreten.

Was meine ich mit „normalem“ Publikum: Es sind die Menschen, die normalerweise in unsere Konzerte kommen. Das Publikum ist von zentraler Bedeutung, wenn wir uns der Fragestellung „Für wen spielen wir eigentlich?“ nähern möchten. Deshalb müssen wir uns zuerst der Frage stellen, wer unser Publikum ist!?

Es gibt drei Kategorien von Personen im Publikum:

- Personen mit einer persönlichen Beziehung zu mindestens einem Musiker/einer Musikerin auf der Bühne (Familie, Freunde)

- Personen, die „von Amts wegen“ zum Konzert kommen (Verbandsleute, Politiker, Kirchenvertreter)

- An der (Blas-)Musik interessierte Menschen, ohne persönlichen Bezug

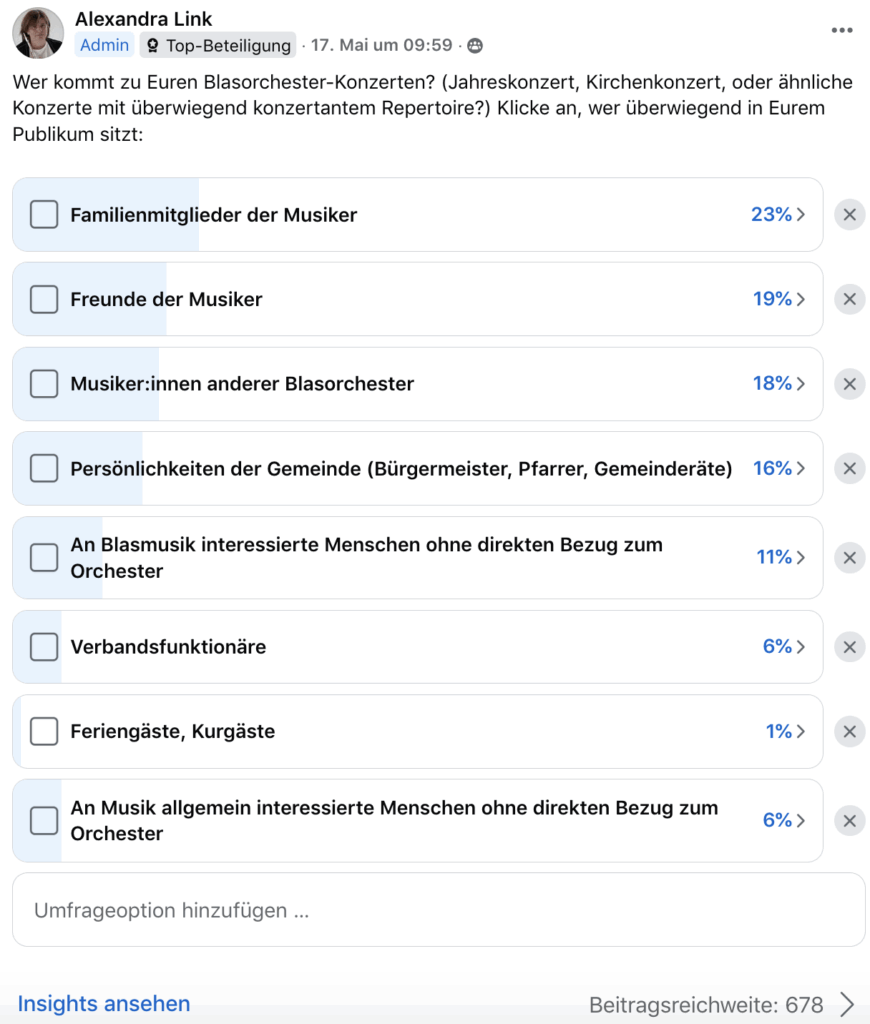

Wenn wir bei unseren Konzerten ins Publikum schauen, merken wir: Nahezu jeder im Publikum hat eine persönliche Beziehung zu mindestens einem Musiker/einer Musikerin auf der Bühne. Um diese Behauptung zu bestätigen habe ich im Netzwerk Sinfonische Blasmusik (Hier der Gruppe beitreten) auf Facebook eine entsprechende Kurz-Umfrage durchgeführt:

Damit ist erst einmal bewiesen: Wir spielen überwiegend für unsere Familien und Freunde (= 42%). An Blasmusik bzw. Musik allgemein interessierten Menschen kommen nur 17%.

Nun muss ich nochmals der Frage genauer nachgehen, welche Orchester und welche Programme in der Kritik stehen.

In der Regel sind es die leistungsstarken Orchester, die meist in den oberen Ligen spielen. In Grad-Zahlen ausgedrückt etwa die Orchester, die Grad 5/6 spielen, bzw. die Erstklass- und Höchstklassorchester, wie sich die Schweizer ausdrücken, die D-E-Orchester in Österreich, die Orchester, die beispielsweise in Riva beim Flicorno d’oro in der Superiore oder Eccelenza spielen können oder beim WMC in Kerkrade in der 1st Division oder in der Concert Division.

Oft sind das Auswahlblasorchester: beispielsweise Regionalorchester der Blasmusikkreis-, bzw. Bezirksverbände. Manchmal auch verbandsunabhängig organisierte Auswahlorchester, teilweise Stadtorchester oder große Sinfonische Blasorchester – manchmal Bläserphilharmonie oder ähnlich genannt – die aus Musikvereinen entstanden sind.

Einige von diesen Blasorchestern haben keine Probleme ihre Konzerte mit diesen speziellen Programmen mit überwiegend originaler Blasorchesterliteratur voll zu bekommen. Aber viele eben doch. Ich sehe bei ca. 350 Konzertbesuchern eine natürliche Grenze des Erreichbaren. Durchschnittlich bestehen diese Orchester aus ca. 60 – 90 Musiker:innen. Wenn wir nun die Erfahrungen zu Grunde legen, dass in unsere Blasorchester-Konzerte hauptsächlich Freunde und Familie kommen, dann sind das bei ca. 4 Personen pro Musiker:in ca. 240 bis 360.

Nun sollte man ja meinen, dass bei diesen „Vorzeigeorchestern“ viel Fachpublikum im Konzert anwesend ist. Mit Fachpublikum meine ich beispielsweise Dirigentinnen und Dirigenten sowie Musiker:innen von Blasorchestern. Es zeigt sich jedoch, dass gerade die fehlen… obwohl in den Regionen viel Potential vorhanden ist. In der obigen Umfrage sagen auch nur 18% dass Musiker:innen anderer Blasorchester bei ihren Konzerten anwesend sind.

Woran liegt das? Ist es tatsächlich deswegen, weil originale, zeitgenössische Blasorchesterliteratur gespielt wird? Ist die Kritik an diesen Werken tatsächlich so groß? Oder gibt es andere Gründe? Hört beispielsweise das Interesse am Hobby Blasmusik mit dem eigenen Musizieren im Verein auf? Oder ist Sport, der Abend auf der Couch oder feiern gehen attraktiver als das Konzert eines Blasorchesters? Ich denke nicht, dass es ausschließlich am Repertoire liegt…

Ich erinnere mich an die Podiumsdiskussion von Bozen. Da hat einer der Podiumsgäste eine selbst erlebte Geschichte erzählt. Er war in einem Konzert eines Militärblasorchesters. Der Moderator des Konzerts und gleichzeitig Kapellmeister hat Lincolnshire Posy von Percy Grainger angesagt und sich quasi dafür entschuldigt, dass jetzt eben „schwerere Kost“ gespielt werden würde (oder so ähnlich – ich weiß den Wortlaut nicht mehr genau). Entschuldigen dafür, dass ein Meisterwerk gespielt wird!??? Noch dazu eines, das in den Ohren ziemlich wohlklingend ist… Wenn wir selbst als Blasmusiker:innen nicht zu unserer Literatur stehen, scheint mir Hopfen und Malz verloren…

Ein Dirigent hat mir vor kurzem erzählt, dass er in einem Konzert war, in dem ein originales Blasorchester-Werk an das andere gereiht war. Er empfand die Musik als jeweils sehr ähnlich und was ihm komplett gefehlt hat, das waren die Emotionen. Kein einziges Werk des Abends hat ihn berührt. Hier kommen wir wieder zum Thema der Überforderung der Blasorchester auf Grund des Ehrgeizes des Dirigenten/der Dirigentin. So ein Konzert macht tatsächlich keinen Spaß – auch wenn originale Blasmusik gespielt wird. Übrigens macht es auch keinen Spaß wenn das Orchester alles brav spielt, scheinbar “in Schönheit stirbt”, aber ohne Begeisterung musiziert wird.

Ich selbst habe vor kurzem ein Konzert besucht, bei dem tolle Werke gespielt wurden: Anima Negra von Otto M. Schwarz, Flight von Benjamin Yeo, und ähnliches. Das Orchester: total überfordert! Die eigentlich schnellen Tempi so langsam, dass sie von den Musiker:innen einigermaßen bewältigt werden konnten („Wir haben soooo viel geübt“, hat mir eine Musikerin nach dem Konzert erzählt). Alles viel zu laut. Von Klang, Klangbalance und wohlklingender Intonation keine Spur… Aber: die Halle war voll, das Publikum war begeistert. Es gab Standing Ovation. Darüber war ich ungläubig erstaunt… Können wir vor unserem Publikum alles spielen egal in welcher Qualität? Begeistern wir unsere Lieben im Publikum allein mit unserer Anwesenheit auf der Bühne?

Ein nächster Gedanke: Gehen wir automatisch davon aus, dass das Publikum bei Blasmusik nur Polka, Walzer, Marsch, Pop, Film, Show hören möchte? Füttern wir deshalb unser Publikum übermäßig mit Polka, Walzer, Marsch, Pop, Film und Show, weil wir denken, dass diese Art der Musik dem Publikum am besten gefällt? Oder warum sind die meisten Konzertprogramme eher mit Unterhaltungsmusik und Melodien „die man kennt“ gefüllt? Wir sorgen in der Szene fleißig dafür, dass Blasmusik immer mit den Genres Polka, Walzer, Marsch in Verbindung gebracht wird. Wir feilen durch die ganzen Blasmusikfestivals auch an unserem Image, dass Blasmusik, Bier und Feiern zusammengehören. Ich finde diese Szene durchaus interessant und auch wichtig. Was mir eigentlich fehlt, ist, dass wir unsere originalen Blasorchesterwerke auch feiern – angemessen natürlich. Und dass wir differenziert über „die Blasmusik“ sprechen. Es gibt verschiedene Strömungen und Richtungen in der Blasmusik. Blasmusik ist vielfältig und hört mit Polka, Walzer, Marsch längst nicht auf. Diesen Fakt müssen wir in der Gesellschaft allerdings noch gründlich verbreiten. Nicht selten spielen übrigens die Leute, die in einer Siebener-Polka-Besetzung die Bühne rocken auch in den Auswahlblasorchestern, die sich der sinfonischen Blasmusik verschrieben haben. Sie schaffen den Cross-Over.

Ich denke, es ist immer noch eine Sache der interessanten, attraktiven Programm- und Konzertgestaltung an sich und des Marketings, ob wir mit unseren Konzerten mit originaler Blasorchesterliteratur beim Publikum ankommmen. Wir haben hier noch viel zu tun, um unserem Umfeld zu zeigen, wie toll die Konzerte der großartigen Orchester, die unsere zeitgenössische Literatur von noch lebenden Komponisten spielen, sind.

Meiner Meinung nach brauchen wir in den Konzertprogrammen Abwechslung, Überraschendes und etwas für die Augen – Visualisierung in Maßen! Haben wir das, dürfen wir unser Publikum nicht dadurch enttäuschen, dass wir keine Emotionen rüberbringen. Ich habe nach Konzerten schon oft von Nicht-Blasmusiker:innen aus dem Publikum den Satz gehört: „Ich verstehe ja nicht so viel von Musik“. Seit wann muss man als Konzertbesucher etwas von Musik verstehen? Reicht erleben und genießen nicht aus? Wir möchten unserem Publikum doch Freude bereiten und erwarten doch nicht, dass sie anschließend eine Werkanalyse oder eine professionelle Konzertkritik schreiben!

Ich habe selbst als Musikerin und auch als Besucherin eines Konzerts eines sinfonischen Blasorchesters mit Konzertprogrammen mit überwiegend originaler Blasorchesterliteratur schon volle Konzertsäle und ein begeistertes, tobendes Publikum erlebt. Und das nicht selten. Oft habe ich es erlebt, dass gerade die „abgefahrenen“, super modernen, zeitgenössischen Werke den größten Applaus bekamen. Erst kürzlich, als wir im Vereins-Sonntag-Nachmittag-Konzert von allen Ensembles des Freiburger Blasorchesters Turbulences von Alexandre Kosmicki gespielt haben, ist das Publikum schier ausgeflippt. Und nach Poema Alpestre von Franco Cesarini gab es Standing Ovation – aber das war klar, bei diesem wundervollen Werk… Das berührt! Das Publikum an diesem Nachmittag bestand hauptsächlich aus den Familien des Kinderblasorchesters, der Erwachsenenbläserklasse Prelude und unserem Mittelstufenorchester Interlude. Also nicht unbedingt ein Publikum, das sich in Sachen sinfonischer Blasmusik auskennt.

Wir müssen hart daran arbeiten, dass die Menschen wissen, was sie an den Sinfonischen Blasorchestern haben. Dazu gehört: Qualität abliefern!

Die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

Wir brauchen in den großen sinfonischen Blasorchestern…

- … eine interessante, attraktive Programmzusammenstellung mit Abwechslung und Vielfalt

- … ein umfangreiches Marketing mit einem ausgewogenen Marketing-Mix

- … eine professionelle Konzertgestaltung mit Überraschungen und Visualisierung

- … Qualität und Emotionen in der dargebrachten Musik

- … Selbstbewusstsein der Musiker:innen und deren Liebe und Leidenschaft zur sinfonischen Blasmusik

Sinfonische Blasorchester, die diese Punkte „drauf haben“ gibt es Gott sei Dank und deren Konzerte sind auch gut besucht.

Und wenn nur 250 Leute im Publikum sind, denen das Konzert gefällt, so freuen wir uns darüber! Die Analyse erfolgt intern unter Ausschluss der Öffentlichkeit und bleibt im Orchester. Aus dieser Analyse lernen wir für das nächste Konzert.

Einen Gedanken habe ich noch. Ich spiele ja selbst in einem Orchester, das vorzugsweise originale, zeitgenössische Blasorchesterwerke spielt. Ich habe auch jahrzehntelang in einem Auswahlorchester der Region gespielt. Auch in diesem haben wir viele neue Werke, teilweise recht „abgefahrene“ wie ich es nenne – also durchaus auch mit ungewohnten Klängen – gespielt. Ich habe schon an dutzenden von Orchesterwochen teilgenommen. Auch jeweils mit neuen, zeitgenössischen Werken und hauptsächlich Originalwerken. Wir als Musiker proben diese Werke intensiv, teilweise über Wochen hinweg. Wir kennen sie in- und auswendig, wenn wir sie dann im Konzert aufführen. Der/die Zuhörer:in hört das Werk genau einmal. Es „rast“ quasi an ihm/ihr vorbei. Das Publikum hat nur diese Minuten, die das Werk dauert (das können bei großen Werken schon mal von 10 bis hin zu 40 oder mehr sein) um Genuss zu haben, mitgenommen zu werden und sich gedanklich darauf einzulassen. Oft sind es vermutlich nur Sekunden, in denen in den Köpfen und Herzen des Publikums „ein Urteil“ über das Werk gefällt wird. Ein Mensch, der nicht täglich oder wöchentlich mit dieser Art der Musik konfrontiert wird, kann damit schon mal überfordert sein. Das war aber damals, als die Menschen zum ersten Mal eine Beethoven- oder später eine Mahler-Sinfonie hörten auch nicht anders. Aber wenn wir solche Werke geschickt zwischen zwei „wohlklingendere“ Werke verpacken, eventuell auch eine Einführung vor dem Konzert durchführen und über Jahre hinweg unserem Publikum diese Werke in jedem Konzert konsequent anbieten, stellt sich auch eine Akzeptanz und ein Wohlwollen diesen interessanten Werken gegenüber ein.

Nun muss ich natürlich noch die Werke bei Wettbewerben und Wertungsspielen beleuchten… Denn der Facebook-Post oben handelte ja in erster Linie von der gespielten Literatur bei einem Wettbewerb. Der Schreiber führte den leeren Saal auf die Tatsache zurück, dass die Literatur niemand hören möchte.

Ich selbst kann es ja auch nicht verstehen, warum die Säle bei den Wertungsspielen und Wettbewerben nicht voll sind. Blasmusiker:innen müssten doch eigentlich ein Interesse daran haben zu hören, wie die anderen Blasorchester spielen!?

Aber haben die Musiker:innen, nachdem sie ihre eigene Leistung abgeliefert haben, tatsächlich noch Lust, Musik zu hören? Nach der Anstrengung darf auch feiern angesagt sein…

Sind die Pflichtstücke „schuld“ daran, wenn der Saal nicht voll ist? Nun, manche Pflichtstücke, die ich selbst schon bei Wertungsspielen gespielt, gehört oder auf Pflichtlisten gesehen habe, sind wirklich zum Abgewöhnen. Und manchmal sind es politische Gründe, warum sie Pflichtstück geworden sind und keine musikalischen. In den letzten Jahren ist das jedoch tatsächlich besser geworden – habe ich das Empfinden (ich kann immer nur von meinen Erfahrungen berichten, aber ich kann Euch versichern, dass ich meine Augen und Ohren überall habe… Ich versuche es zumindest).

Warum die Säle bei Wertungsspielen und Wettbewerben nicht voll sind, kann auch andere Gründe haben. Wertungsspiele und Wettbewerbe sind Veranstaltungen, die genauso professionell beworben werden müssen, wie Konzerte auch. Möglicherweise wird dafür einfach zu wenig oder falsch geworben.

Vielleicht können wir auch unsere Wertungsspiele und Wettbewerbe anders gestalten. Hier habe ich schon einmal ein neues Wettbewerbskonzept des Kanton Zug vorgestellt, das ich prima finde: Attraktives Wettbewerbskonzept beim Zuger Musikfestival . Die Gestaltung als Mini-Konzerte ohne Pflichtstücke und Einteilung in Klassen war für das Publikum sehr attraktiv. Das Konzept “Wertungsspiel zuhause” finde ich allerdings völligen Nonsens.

Übrigens: Bei den großen internationalen Wettbewerben wie Flicorno d’oro oder beim WMC in Kerkrade sind die Säle vor allen Dingen bei den Orchestern der oberen Leistungsstufen voll! Gleiches gilt für die Nationalen Brass Band Meisterschaften beispielsweise in der Schweiz. Bei den Europäischen Brass Band Meisterschaften muss man rechtzeitig Tickets bestellen, dass man überhaupt einen Platz bekommt… Beim Höchstklassen-Wettbewerb im Juni 2023 in Luzern, den ich komplett angehört habe, war der Saal die meiste Zeit richtig gut gefüllt. Das große KKL! Wer schon da war, weiß, wie riesig der Saal ist. Die Orchester auf der Bühne wurden ausgiebig gefeiert. Und das, obwohl teilweise richtig abgefahrene Originalmusik gespielt wurde! Den ausführlichen Beitrag dazu könnt Ihr hier lesen: Höchstklassige Blasmusik mit den besten Blasorchestern der Schweiz.

Ihr seht: So einfach sind die Fragen „Für wen spielen wir eigentlich?“ oder „Spielen wir am Volk bzw. Publikum vorbei?“ nicht zu beantworten. Wir haben in unserer „sinfonischen Blasorchesterszene“ sicherlich noch viel zu tun. Einer kritischen Selbstanalyse sollte sich jedes dieser Orchester immer wieder unterziehen. Es gibt viel Verbesserungspotential in unseren Orchestern an sich und in unserer Außendarstellung. Packen wir es an. Es lohnt sich.

Beitragsbild: Feldmusik Sarnen unter der Leitung von Sandro Blank beim Höchstklassen-Wettbewerb 2023 im KKL, Luzern, Schweiz.

Hallo Alexandra,

treffend anlalysiert und viele richtige Argumente und Erkenntnisse widergegeben, die den Verantwortlichen und den musikalischen Leitern von Blasorchestern sicherlich bei diesem Thema oft durch den Kopf gehen. Wir in der Stadtkapelle Kirchheim unter Teck haben uns diese Frage auch schon oft gestellt.

In Vorbereitung zum Deutschen Musikfest konnt wir übrigens mit Turbulences von Kosmicki genau das Gleiche erleben wie Du schreibst und wir haben bewusst versucht, im Rahmen unserer Werkstattkonzerte an Publikum zu kommen, die noch nie bei uns waren und gar nicht wissen was “Sinfonische Blasmusik” und “Originalwerke” überhaut sind. Dafür haben wir mit diesem Fokus im Vorfeld auch geworben – in Social Media, über die Musiker, in den Tageszeitungen und auf unserer Webseite (https://www.stakakirchheim.de/?view=article&id=295:aktuell-2025-programmvorschau-werkstattkonzert-burladingen&catid=36).

Unter dem Motto: “Noch nie bei einem Konzert gewesen” Perfekter Moment zum Reinschnuppern”. Bei unserem Werkstattkonzert am 04.05 in Kirchheim waren wir zudem im Saal des Steingauzentrums der Evangelischen Freikirchlichen Gemeinde, die dann unser Konzert ebenfalls mit diesem Tenor in Ihren Pressekanälen auch beworben hat. Und siehe da: es waren viele Besucher da, die noch nie etwas mit uns und einem Sinfonischen Blasorchester zu tun hatten und die Resonanz auf unsere Wettbewerbsprogramm für Ulm und Neu-Ulm war durchgängig sehr sehr positiv.

Fazit: über neue Ansätze und Ideen Leute ins Konzert locken, die dieses Genre gar nicht kennen. Nach unserer Erfahrung sind die meisten Besucher nach einem Konzert begeistert und kommen danach hoffentlich immer wieder. Und: sollte bei 80 Musikern jede Musiker 3-4 neue Personen, die noch die im Konzert waren, “akquirieren”, sind auf einmal 240 Neuzuhörer im Konzert. Eigentlich einfach oder?

Lieber Christoph, vielen Dank für Deinen Kommentar! Und tausend Dank für die Anregung! Eine richtig gute Idee! Liebe Grüße und bis nächste Woche in Ulm, Alexandra

Die Meisten Musikvereine haben ständig das leidige Problem mit dem Geld. Ein Konzertantes Konzert mit Stuhlbesetzung muss einmal im Jahr mindestens sein. Meist ist die Kostensituation bei so einem Konzert eine Nullnummer. Wenn durch die Stückauswahl bei einem solchen Konzert dann die Halle nur Halbvoll besetzt ist wird es sogar ein Verlustgeschäft. Ich habe mal von einem Dirigenten die Aussage gehört, ihm muss das Konzertprogramm gefallen und nicht dem Publikum. Bei einem reinen Bierzeltprogramm mit Tischen und Bewirtung kommen manchmal aber auch nicht mehr Zuhörer. Den Musikern sollten die Stücke aber Spaß machen. Egal welche Stücke, wenn es den Musikern nicht Spaß macht, merken dies auch die Zuhörer. Musik muss lebendig gespielt werden, ansonsten kann man gleich Radio hören.

Hallo Bruno, ich danke Dir für Deinen Beitrag. Es muss nicht am Programm liegen, dass der Saal nicht gefüllt ist. Es kann auch am Marketing liegen oder der Einstellung der Musiker:innen, die ja in ihrem Umfeld Werbung für das Konzert machen sollten. Einfach mal eine Analyse eines Stuhlkonzerts machen und darüber nachdenken, wie Ihr das in Zukunft attraktiver gestalten könnt und wie eine eventuelle Werbung dafür aussehen könnte. Ausprobieren und mutig sein – es könnte ja toll werden! Übrigens: Wenn mehr Leute ins Konzert kommen wird das Konzert auch keine Nullnummer… Viele Grüße Alexandra

In erster Linie spielen wir (Musikverein mit 28 Aktiven) die Auftritte für das Publikum. Wir versuchen bei den Konzerten immer für jeden Gast etwas passendes zu finden. Etwas modernes, etwas traditionelles und etwas Blasmusik. Die letzten Jahre gab es immer irgendein Motto und demnach suchten wir in unserem Notenarchiv was passt dazu und suchten auch 2 bis 3 neue passende Musikstücke bei Verlägen raus.

Ein Wunschkonzert zum Schluss kam auch sehr gut an. Per Stimmzettel durften die Gäste abstimmen und in der Pause wurden die Zettel ausgewertet und die 3 bis 4 Stücke mit den meisten Punkten wurden gespielt. Das sorgte für Stimmung im Publikum und natürlich auch bei uns Musikern

Wir nehmen keinen Eintritt. Es gibt Spendenboxen und damit sind wir bisher gut gefahren.

Hallo Susanne, vielen Dank für Deinen Kommentar. Spielt Ihr mit Eurem Orchester denn auch zeitgenössische, originale Blasorchesterwerke von “noch lebenden” Komponisten (um diese Werke geht es im Beitrag) und welche Erfahrung habt Ihr mit deren Akzeptanz gemacht? Viele Grüße Alexandra

Ich denke eine gesunde Mischung macht es aus. Sowohl innerhalb eines Konzerts, das nicht nur moderne Original Werke, sondern eben auch die ein oder andere Transkription, Polka oder Marsch beinhalten sollte, als auch im Jahreskreis nicht nur Konzerte, sondern auch Frühschoppen etc mit Unterhaltungsmusik.

Unser Kapellmeister hat es in den letzten 9 Jahren glücklicherweise geschafft, nicht nur Musiker, (und den Kassier, der ob der Preise für die Noten erst einmal geschluckt hat) sondern auch Publikum vom neuen Repertoire zu überzeugen. Zu Proben ist es sehr reizvoll und wir konnten damit auch Konzertpublikum dazu gewinnen indem es nun einen deutlichen Unterschied zwischen dem Frühjahrskonzert und den Bierzelt-Spielereien gibt. Die Leute bezahlen viel bereitwilliger 15€ pro Karte wenn sie dafür etwas abseits von Radetzky Marsch, Abba-Medley und Böhmischer Traum zu hören bekommen, die wir ihnen beim nächsten Feuerwehrfest auch gratis vorspielen. Natürlich hatten wir im Strauss-Jahr heuer auch eine Annen-Polka am Programm, aber Komplimente bekannt wir am meisten für die Original-Kompositionen (heuer Hardy Mertens, ‘Kykládes’ und Eric Whitacre, October).

Vielleicht spielen wir den October auch beim nächsten Wertungsspiel. In der Vergangenheit haben wir eher Wertungsstücke beim Konzert ‘recyclet’, die (obwohl sehr gut geprobt) nur mäßig ankamen, weil sie nicht zum restlichen Programm passten und nicht (mehr) gerne gespielt wurden.

Insgesamt haben wir gelernt, dass man dem Stammpublikum ruhig etwas zumuten darf. Wenn sie gut gespielt sind, kommen fast alle Werke an. Nicht jedes Stück muss eine bekannte Melodie haben, um zu gefallen und die musikalische Qualität ist bei für Blasorchester geschriebenen Werken oft höher als bei Adaptionen, die zwangsläufig hinter dem Original zurückbleiben müssen und die Erwartungen der Zuhörer, die etwa die zugehörige Oper kennen, schwer erfüllen können.

Liebe Eva, sehr herzlichen Dank für Deinen wertvollen Beitrag! Ich finde es sehr bemerkenswert, das sowohl die Musik von Hardy Mertens (dich ich selbst auch sehr gerne mag) als auch von Eric Whitacre so gut bei Eurem Publikum ankamen. Wir dürfen unser Publikum nicht unterschätzen… Viele Grüße Alexandra

Hallo Alexandra,

sehr spannender Artikel!

Ich komme mal von einer anderen Seite an die Sache ran, ich spiele in der Mannheimer Bläserphilharmonie, wir spielen eigentlich überhaupt keine Unterhaltungsmusik. Das dichteste was da rankommt ist, dass wir in unserem jährlichen Nikolauskonzert in der zweiten Hälfte meist ein weihnachtliches Programm machen, das in die Thematik des Konzertes passt. Da sind dann auch Transkriptionen dabei, aber selbst da auch Originalliteratur. Ansonsten spielen wir quasi ausschließlich Originalliteratur oder selten mal Transkriptionen größerer Werke, z.b. Symphonic Dances von Rachmaninow oder den Feuervogel von Strawinsky, bei der Thematik bin ich etwas anderer Meinung, da es für das Orchester durchaus interessant und förderlich sein kann, Kompositionen dieser Meister zu spielen, aber es gibt natürlich auch Stücke, für die das nicht geeignet ist. Meine „Regel“ dazu wäre, es muss entweder stilistisch sehr weit weg sein oder halbwegs dicht dran, also z.B. geht eine Alpensinfonie noch, ein Bachwerk auch, aber wenn es dann um Beethoven oder so geht, finde ich das auch schwierig.

Die Originalliteratur die wir als „Hauptwerke“ haben, ist dann oft auch schon im extremen was die Stilistik angeht. Also eher selten die allseits bekannten Komponisten der Höchststufenliteratur und wenn dann deren extremste Werke.

Trotzdem schaffen wir es regelmäßig in unseren beiden Hauptkonzerten über 1000 Zuhörer zu haben und liegen bei sonstigen Konzerten eigentlich immer im Bereich von 200-600 Zuhörern.

Und natürlich werden bei uns auch viele Karten über das Orchester verkauft, aber wir haben trotzdem auch viel „normales“ Konzertpublikum, wie es ein Sinfonieorchester hat. Natürlich ist man da in einer großen Stadt in einem Vorteil, da es eben ein etabliertes Konzertpublikum gibt, dass man bewerben und gewinnen kann, aber ich glaube trotzdem, dass es mit den richtigen Strategien möglich sein kann, Publikum zu gewinnen und zu halten, obwohl mein kein Programm spielt, dass für das Publikum entworfen ist, sondern eben die Literatur dem Publikum nahe bringt.

Hallo Nils, herzlichen Dank für Deinen wertvollen Beitrag – quasi von einem Orchester, das mit diesem Artikel genau angesprochen wird. Die Mannheimer Bläserphilharmonie zeigt ja schon Jahre und Jahrzehnte, dass mit Ausdauer und mit der Zeit ein interessiertes Publikum außerhalb unserer eigenen Blase ins Konzert kommt. Schon immer: Hut ab – auch für Eure Programme! Und Euer Auftritt in Riva hat mich sehr begeistert! Gratulation dazu. Viele Grüße Alexandra

Ist nicht gerade die Vielfalt an Stücken und Genres so interessant an der Blasmusik? Das Ziel ist doch alle – sowohl Musiker als auch das Publikum abzuholen. Unsere Region (Oberösterreich) ist mittlerweile ein Mekka der Blasmusik geworden. Dank der sehr guten Ausbildung in den Landesmusikschulen, Weiterbildungen seitens des Blasmusikverbandes aber auch mit Woodstock der Blamusik (welches unweit von uns entfernt ist) erfährt die Blasmusik gerade einen regelrechten Hype. In den mittlerweile 15 Jahren die ich als Kapellmeister bei meinem Musikverein vorne stehe, haben wir schon sehr viel erreicht. Vor allem die Abwechslung macht das Musikerleben süß: Konzertwertungen seit Jahren in der Stufe D, wo ich versuche das Beste an Musikalität aus meinen Musikern rauszuholen. Allein die Proben dazu, vor allem für das heurige Selbstwahlstück “Excalibur” von Jose Alberto Pina, brachten schon richtiges Gänsehautfeeling.

Unser Aushängeschild ist aber “Musik in Bewegung” wo wir schon zweimal den Bundessieg feiern durften. Wenn das Publikum zu unseren Marschshows tobt – was gibt es Schöneres?

Aber mindestens genauso wichtig sind die Aurückungen, wo wir uns dem Publikum präsentieren aber nicht im Mittelpunkt stehen: Begräbnisse, kirchliche und weltliche Feste, Frühschoppen, …

Gerade hier wird eine Musikkapelle gemessen, da die breite Bevölkerung musikalisch unterhalten wird, ob sie wollen oder nicht. Leider wird diese Gebrauchsmusik oft ins lächerliche gezogen, völlig zu unrecht. Genau da können wir versuchen das Publikum zu begeistern um sich dann auch Konzerte anzuhören, auch wenn sie vielleicht nichts mit der Blasmusik verbindet.

Hallo Stefan,Oberösterreich ist das blasmusikalische Schlaraffenland. Ich bewundere Eure vielen tollen Blasorchester sehr. Die Früchte einer jahre-jahrzehntelange Qualitätsausbildung sowohl bei den Musiker:innen als auch bei den Dirigent:innen durch die tolle Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer Eures Landesmusikschulwerks! Allen voran gilt Thomas Doss und seinen Kollegen ein großer Dank! Ich freue mich jedes Jahr riesig, wenn oberöstereichische Blasorchester in Riva sind – denn das bedeutet Hochgenuss! Ich wünschte, es wäre überall so… Und ja, das habe ich auch geschrieben im Beitrag: Woodstock und Sinfonische Blasmusik können nebeneinander wunderbar existieren. Bewiesen hat es die Musikkapelle Ort im Innkreis in Riva – und wir wissen alle, dass Ort die Heimat von Woodstock ist!

Ich stimmme Dir in allen Punkten zu. Der Beitrag ging aber speziell darum, dass Orchester, die überwiegend originale zeitgenössische Werke spielen übermäßig in der Kritik stehen, da diese Werke anscheinend niemand hören und spielen möchte. Aber das stimmt so eben nicht – wie auch der Kollege von Mannheim und von Kirchheim/Teck hier schon kommentiert haben!

Viele Grüße ins Traumbundesland der Blasmusik, Alexandra

Genau um das geht es mir – ich muss die Leute dort abholen wo sie sind. Dann sind sie auch bereit sich zeitgenössische Werke anzuhören. Dasselbe gilt auch bei den ausführenden Musiker:innen.

Das Problem vieler neuer Werke liegt daran, dass viele Noten drinnen sind aber leider oft ganz wenig Musik. Dann macht es niemanden Spaß, weder auf noch vor der Bühne!

Meine Meinung als Dirigent von drei Orchestern unterschiedlicher Niveaus: Die Frage ist wie das Konzert aufgestellt ist.

Meine Erfahrung: Bei einem meiner Orchester gibt es ein Konzert pro Jahr in der Weihnachtszeit. Den ersten Teil eher mit Stücken originaler Kompositionen, von „alt“ bis neu, zuweilen auch Transkriptionen. Da meines Erachtens das Studium der klassischen Meister einem Orchester sehr viel bringen, im Bezug auf Phrasierung, Atmung, Intonation. Da ist meiner Meinung nach mehr zu holen als bei den zeitgenössischen Werken. Keine Polka, Marsch oder Walzer. Im zweiten Teil dann aber schon weihnachtliche Musik, teilweise auch Originalkompositionen (a la weihnachtliche Eröffnungsmusik von Guido Rennert). All diesen Stücke liegen aber klassische Weihnachtslieder zu Grunde, die durchgeführt werden. Sind das dann Original-Werke? Spielt man andere Stücke fehlt das „weihnachtliche Gefühl“. So wird es von den Zuhörern verlangt, wenn mal ein Konzert mit „zu wenig“ Weihnachtsstücken (also ohne deutlich erkennbaren Weihnachtsliedern) dargebracht wird.

Das andere Orchester macht ebenfalls einmal pro Jahr ein Jahreskonzert, in dem alle Genres bedient werden sollen (Musikkommission). Dort gibt es dann Eröffnungsstück (Marsch oder Fanfare) Originalkompositionen, meist zwei, dann Solostück (kann Originalkompositionen der Transkription, oder traditionell sein). Danach etwas volkstümliches, laut Musikkommission da die Zuhörer das durch die Auftritte im Jahr (bei uns vorzugsweise Schützenfeste) so kennen. Der zweite Teil wird dann auf Pop- und Filmmusikstücken beharrt. Weil das ja leicht ins Ohr geht und zugegebenermaßen den Musikern auch viel Spaß macht. Diese Jahreskonzerte sind für mich persönlich ein Gräuel, da meist viel zu lang, weil man ja für jeden etwas spielen soll. Das Orchester ist im späten zweiten Teil schon Ansatz- und Intonations-technisch am Ende.

Meine Grundidee von Konzerten wäre folgende ( konnte ich leider noch nicht durchsetzen): Mehrere kurze Konzerte pro Jahr (Max 1h) mit einem bestimmten Genre und wechselnden Locations: Originalkompositionen und Transkriptionen (symphonische Konzerte); Pop- und Filmmusik; „Egerländer“-Konzerte mit Polka, Walzer, Marsch. Dann bekomme ich das Publikum welches diese Genre mag. Der jeweilige Aufwand ist kleiner und die Spielzeit für das Orchester erträglich.

Noch ein Gedanke zum Schluß zum Thema Originalkompositionen: Wenn ein Orchester vom Leistungsniveau zwischen 2- Max 4 zu Hause ist, sind die Kompositionen viel zu oft gleich gestrickt: Einleitung, schneller Teil, lyrischer Teil, schneller Teil (meist Reprise des ersten schnellen Teils). Es gibt kaum durchkomponierte Stücke. Wo sind die Komponisten die für diesen Schwierigkeitsgrad solche Stücke schreiben?

Wenn Originalkompositionen den Anspruch haben, die Zuhörer etwas zu fordern und zum aufmerksamen Hören zwingen, ist das doch gut – reine Unterhaltungsmusik gibt es doch genug (auch für Blasorchester, auch nicht verwerflich). Das Problem ist doch eher, dass diejenigen, die sich für anspruchsvolle Musik interessieren, nicht in ein Blasmusik-Konzert gehen, da sie Blasmusik nicht für voll nehmen. Also sprich das bürgerliche Publikum, das in die Oper, ins Sinfoniekonzert oder zum Kammermusikabend geht. Zu Unrecht? Teils teils, würde ich sagen: auf der einen Seite gibt es Vorteile und eine in Deutschland besonders zementierte Spaltung zwischen sogenannter “E-” und “U-“Musik, wobei sinfonische Blasmusik wohl irgendwo dazwischen verortet wird; auf der anderen Seite gibt es leider auch massenweise Originalkompositionen, die diese Vorurteile absolut bestätigen – häufig Musik, die aufwendig und virtuos klingt, aber wenig Substanz hat. Oft bombastisch, aber flach und seicht, kurz: Viel Lärm um nichts. Häufig immer dieselben Klischees, breite Klangflächen mit schnellen Tonleitern in den Klarinetten, pathetische Blech-Akkorde, modale, richtungslose Harmonik, die “modern” bzw. avanciert klingen soll aber gleichzeitig irgendwie soft, nicht zu schroff wie in der E-Musik usw.

Kompositorischer Witz, formale Stringenz, Pointiertheit, komplexe & ausdrucksvolle aber nicht abgeschmackte Melodik, der “weniger ist mehr”-Gedanke – Dinge, die häufig fehlen. Natürlich gibt es Ausnahmen (z. B. “Frenzy” von Thiemo Kraas, das ist wirklich gut komponiert, auf den Punkt und steht der E-Musik in nichts nach, wiewohl es natürlich anders ist), aber die muss man lange suchen.

Beim Fassen meiner Gedankten musste ich an Robert Schumann denken, der 1835 schrieb:

“Unsere Gesinnung ist einfach: an die alte Zeit und ihre Werke mit Nachdruck zu erinnern, sodann die letzte Vergangenheit, die nur auf Steigerung äußerlicher Virtuosität ausging, als eine unkünstlerische zu bekämpfen, – endlich eine neue poetische Zeit vorzubereiten.”

Handwerklich solide, virtuose, aber inhaltsarme Musik gab es wohl in der Geschichte schon häufiger, damals zu Beginn des 19. Jahrhunderts war wohl auch so eine Welle – das meiste davon ist heute vergessen. Gestern ein Lied von Schumann gehört – “Du bist wie eine Blume” aus Op. 25: wie genial, mit so wenig Mitteln, aber jeder Ton sitzt. Das muss das Vorbild sein!

Gute Gesamtanalyse!

Leider bin ich brutal ehrlich!

Wenn ich mir bei jedem Konzertprogramm diese Gedanken machen müsste, hätte ich meinen Job längst aufgegeben. Das würde mir meinen kreativen Stecker ziehen. Ich bemühe mich um gute, dem Niveau des Orchesters entsprechende Originalwerke, ein bis zwei, bringe ein paar interessante Konzertmärsche mit hinein, achte auch auf funktionierende solistische Darbietungen, lade mir Gäste ein, keine Instrumentalsolisten, welche vom Orchester gestellt werden können, heißt eher Sänger, Gitarristen, Zither, Geige, Panflöte, Mundharmonika, Akkordeon, um ein paar Beispiele zu geben. Ein paar Schmankerl zum Schmunzeln oder Showacts dürfen dabei sein. Das alles sortiere ich in einen Spannungsbogen und bin am Ende des Tages für unser quer durch alle Alterstrukturen von ca. 700-800 Zuhörern gut gefahren.

Ideen und Kreativität braucht’s immer wieder aufs Neue! Totanalysieren möcht ich mich dabei nicht. Aber es ist alles sehr interessant zu lesen und sicher geht einem der ein oder andere Gedanke durch den Kopf. Mehr aber auch nicht!

Sehr guter Beitrag, wie immer!! Transkriptionen können funktionieren, ein gutes Beispiel wäre für mich der Danzon No. 2 von Márques, da steckt original schon viel Blasorchester drin, liegt wahrscheinlich an der mexikanischen Blasorchestertradition. In meiner Zeit als Flötist im Luftwaffenmusikkorps 2 Karlsruhe haben wir mal zusammen mit der 33. US Army Band „Till Eulenspiegel..“ von Strauss gespielt. Das war ein sehr gutes Arrangement, für die damalige Zeit, Mitte der Siebziger Jahre. Braucht man heute vermutlich nicht mehr. Je älter ich werde, desto mehr begeistere ich mich für zeitgenössische Musik, zum Beispiel von Boulez und Widmann. Das würde ich gerne mit meinem Blasorchester spielen, aber wahrscheinlich ist eher das Problem das, die Musiker zu überzeugen, weniger, das Publikum. Ich war kürzlich in Bad Bergzabern in der Marktkirche zum Konzert des Pianisten und Organisten Chris Jarrett, wer Chris kennt, weiß dass er nur „abgefahrene“ eigene Kompositionen spielt. Das hat mit Blasorchester jetzt nichts zu tun, aber- das vorwiegend ältere hiesige Publikum war in der ausverkauften Marktkirche absolut begeistert. Es hat funktioniert! Ich war in Bergzabern auch schon in hochkarätigen Kammermusik-Konzerten von „Villa Musica“, mit leider gerade mal 70 Zuhörern. Und am 6. Juni bin ich, im Rahmen des 100. Geburtstag von Pierre Boulez, im Festspielhaus Baden-Baden zum Konzert des London Symphony Orchestra, mit Werken von Berlioz und Boulez, beide Komponisten stehen aus bekanntem Gründen in enger Verbindung. Da dieses Konzert so gut wie ausverkauft ist, kann man sehen, dass man auch einem in der Regel eher konservativen Festspielhauspublikum einiges „zumuten“ kann. Das sollte uns ermutigen, originale Blasorchesterwerke aufzuführen, wenn sie musikalische Substanz hat. Laut Felix Hauswirth gibt es leider nur sehr wenig gute Kompositionen für Blasorchester, aber er gibt regelmäßig Empfehlungen heraus, das könnte eine Hilfe sein.

Liebe Alexandra,

herzlichen Glückwunsch zu Deinem sehr überlegten und vielschichtigen Beitrag!

Im Gegensatz zur Zeit vor zwanzig Jahren bin ich ja nicht mehr so tief in der Diskussion zum Blasorchester, umso mehr hat es mich gefreut, Deinen differenzierten und dabei sehr positiv geerdeten Text zu lesen.

Ich kann Dir übrigens aus meinem eigenen Metier sagen, dass die Fragen beim professionellen Sinfonieorchester letzten Endes vielfach nicht anders sind – und ich es auch völlig richtig finde, sich diese Fragen Tag für Tag immer wieder zu stellen.

Wie in sehr vielen Bereichen des Lebens ist die Balance zwischen Abholen/Gewohntem und Überraschen/neuen Erfahrungen ein Hebel, der auf den Extrempolen selten funktioniert – und bei dem ein vor allem Anbiedern an vermutete Publikumswünsche i.d.R. weder nach innen (Orchester) noch nach aussen (Publikum) nachhaltig Motivation und Resonanz sichert. Denn einem vermeintlich Gewünschten hinterher zu laufen ist immer schwächer, als mit Rückgrat das zu spielen, für das man sich selbst begeistern kann.

[Lupenreine L’art pour l’art funktioniert gewöhnlich natürlich genauso wenig.]

Wir hatten jetzt mit dem Sinfonieorchester nach vielen Jahren einmal wieder Beethovens ‚Eroica‘ gespielt, mit einem sehr jungen, extrem packenden Dirigenten. Das hat natürlich das Orchester völlig mitgerissen und das Publikum von den Stühlen geholt. Aber bei „abgedrehteren“ Konzerten wie unserer Sinfonie der Aromen“ über Kulinarik in der Musik von Rossini bis hin zu sehr viel Gegenwart war die Resonanz auf allen Ebenen ähnlich begeistert.

Sicher, wir haben uns auch über Jahre Erwartung und Glaubwürdigkeit erspielt. Aber das ist ja bei den großen konzertant auftretenden Blasorchestern ja nicht viel anders.

Schließlich kommt mir zum Schluss (um in diesem Format nicht zu ausufernd zu werden) eine „Gleichung aus der Erfahrung“ in den Sinn, die Du ja im Prinzip auch beschreibst. Wenn das Orchester für das Stück brennt, dann nimmt es auch i.d.R. sein Publikum mit – vor allem, wenn eben dieses Publikum mit der Entwicklung des Orchesters auch etwas vertraut ist.

Ich hatte z.B. (am Beispiel Kammermusik) in „meiner“ 140.000-Einwohner-Stadt zehn Jahre lang jährlich ein Kammerkonzert veranstaltet mit dem [übrigens auch blasorchesteraffinen] Ausnahmeschlagzeuger Christian Wissel, der mittlerweile Professor an der Münchner Musikhochschule ist. Die Reihe mit sehr viel zeitgenössischer bis avantgardistischer Musik hieß „Wissels Welt“ und ich hatte Christian dabei inhaltlich völlig freie Hand gelassen. Ich hatte in diesen Konzerten tatsächlich Jahr für Jahr Publikum sitzen, das aus grundsätzlicher Skepsis manche der gespielten Werke unter sonstigen Umständen nicht mit der Beißzange angerührt geschweige denn angehört hätte. Da der Künstler und seine Gäste sie aber mit so erkennbar großer Leidenschaft gespielt haben, war das Publikum einfach extrem neugierig und offen. [Christian spielt übrigens neben sehr viel Zeitgenössischem auf „höchster“ klassischer Ebene auch immer noch ab und an in einer exzellenten kleinen Polka-Formation.]

Aus all dem entwickelt sich für mich die genannte Art Gleichung, die natürlich nicht flächendeckend allgemeingültig ist, aber doch einen Großteil meiner Erfahrungen spiegelt: Ein (A) Musikstück mit hoher inhaltlicher Qualität, formaler Konsequenz und reizvollem „Schuss“ musikalischer Innovation involviert und begeistert (B) ein qualifiziertes und neugieriges Orchester, das dies ganz sicher dann auch ausstrahlt, wobei sich diese Ausstrahlung [wenn man das Stück eben auch nicht ausschließlich des Wettbewerbs wegen spielt, wird sie meist vorhanden sein] (C) dann selbst bei eingeschränktem zeitgenössischem Erfahrungshorizont eben auch auf ein halbwegs offenes Publikum überträgt – dem man wiederum ebenso wie dem Orchester selbst aber auch mit einer Balance zwischen Gewohntem und Überraschenden etwas entgegenkommen darf.

Denn auch Musik aus dem „konventionellen“ Bereich wie ein, sagen wir mal, von einem großen „traditionellen“ Könner wie Siegfried Rundel instrumentierter Konzertmarsch oder ein gut gemachtes Film- oder Pop-Medley kann unbedingt auch nach innen hin ein sehr gutes Orchester motivieren. Mein Profi-Sinfonieorchester hatte seine größten Erlebnisse nicht ausschließlich mit Mozart, Mendelssohn und Mahler, sondern auch z.B. als Begleitorchester von Peter Gabriel oder Ian Anderson.

Gute Musik ist eben keine Sache des Genres und hervorragende „Unterhaltungsmusik“ oft auf ihre Weise nicht weniger anspruchsvoll als ein „krass modernes“ Konzertwerk. Deshalb verträgt sie auch aus meiner Sicht in vielen Formaten auch mit konzertant ambitionierter Musik.

Und ich empfinde es beim Blasorchester wie beim Sinfonieorchester durchaus als reizvoll, zwischen den verschiedenen Welten unterwegs zu sein – mit Verantwortung gegenüber Publikum wie Orchester gleichermaßen. Und vor allem eben Freude an der Musik!

Viel Spaß bei sicher sehr viel in dieser wie auch anderer Hinsicht Spannendem in den nächsten Tagen in Ulm/Neu-Ulm!